防水工事

雨水の侵入/生活用水などを他の場所に漏らさないため、防水加工を行うのが、 防水工事です。功容技研では民間事業者様を問わず、 防水工事のご用命を受けています。お見積もりだけでもOKです。

ぜひお問い合わせください。

工法の種類と特徴

| 工法名 | 方法 | 特徴やメリット |

| ウレタン塗膜防水 | ウレタン樹脂を塗布し、硬化させることで、対象となる箇所をコーティングします。 | 塗料なので密着性が高く、複雑な形状の場所にも施工できます。 特に屋上の防水工事に用いられることが多く、広い面積に対しても継ぎ目のない防水層を形成できます。 |

|---|---|---|

| 塩ビシート防水 | 塩化ビニル加工した防水シートを下地に貼り付け、防水層を形成します。 | 溶剤溶着や熱溶着をするのでシート同士の接合性が高く、塩害や酸性雨、汚染物質による影響をあまり受けません。耐圧縮性に優れており、高い強度を誇ります。 |

| アスファルト系防水 | 防水法としてもっとも歴史の古いアスファルトルーフィングを、専用の溶融釜で溶かした防水用アスファルトで、下地と密着させます。 | アスファルトを溶かす臭いや、重さによる建物の負荷が問題視されており、トーチバーナーであぶって接着するトーチ工法や、自着する改質アスファルトシートを使う冷工法などが多くなってきています。 |

| FRP防水 | FRP樹脂によってガラスマットを貼り付け、防水層を形成します。 | 建物に対する負荷が少なく、継ぎ目のない防水層が形成できます。耐久性や耐火性にも優れた工法です。 |

| 超速硬化型 ウレタン吹付け |

ウレタン樹脂を吹付けて硬化させ、コーティングすることで防水層を形成します。 | この工法に用いるシートは軽くて柔軟性があり、引っ張りに対する強度や伸び特性が大きく、亀裂が入った場合の追従性にも優れています。 地震のゆれや構造上の問題で、挙動の多い建物に多く利用されています。 |

| ポリマーセメント系 塗膜防水 |

高分子エマルジョンとセメントを混合塗布し、防水層を形成します。 | 環境にやさしい素材で、柔軟性と強さを兼ねそなえています。 施工もかんたんで、安全です。 |

| 防滑シート貼り 長尺塩ビシート |

熱や紫外線、雨水や砂などにも強いシートを下地に貼り付け、防水層を形成します。 | この工法に用いるシートは摩耗しても色柄が消えにくく、衝撃音吸収性や防滑性、耐候性に優れています。 美しく高級感のある仕上がりになりますが、床面のみのシート貼付なので、防水に対する保証はできません。 |

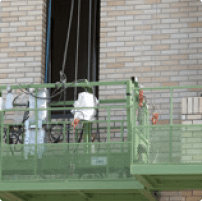

| 無足場工法 ロープ作業 |

足場を組まずに躯体の補修や塗装、クリーニングなどを施工する方法です。 | 足場代が必要なくなるため、足場を組むほどでもない部分的な施工にはおすすめです。 |

| ゴンドラ作業、 高所作業車 |

足場を組まずにゴンドラや高所作業車に乗って施工する方法です。 | やはり足場代が必要なく、ロープ作業よりも広範囲の施工が可能です。 ゴンドラなどの位置を調整することで、常にもっとも作業に適した位置で、安定して作業にあたれます。 |

お客様にとって最適な工法をご提案

防水工事の工法は多数存在しており、工法ごとに適した施工箇所が異なるだけでなく、施工料金や耐久性も大きく違ってきます。当社は防水工事のエキスパート。豊富な経験と知識を生かし、無料の現地調査を行った上で、耐久性とコストのバランスがもっともよい工法をご提案することができます。もちろんお客様にご納得いただけるよう、プランの内容をしっかりとご説明しますので、ご不明な点は遠慮なくご質問ください。

シーリング工事

雨水の侵入/生活用水などを他の場所に漏らさないため、防水加工を行うのが、 防水工事です。功容技研では民間事業者様を問わず、 防水工事のご用命を受けています。お見積もりだけでもOKです。

ぜひお問い合わせください。

シーリング工事の概要とその重要性

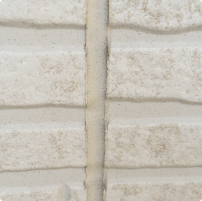

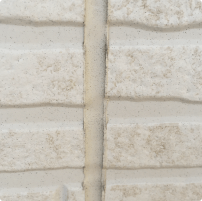

シーリングはコーキングとも呼ばれ、外壁のサイディング同士の継ぎ目や窓枠とのすき間などに使用されており、住宅には欠かすことのできない存在です。新築当初のシーリングには適度な弾性があり、部材同士がぶつかり合うのを防ぎながら、しっかりと密着して水の浸入を防いでくれます。しかしシーリングは年数が経つと、硬くなって縮んでしまいます。こうなると水の浸入を防ぐことができません。

建物の内部に水が浸入すると、鉄筋が腐食し、クラックや欠損を招いて躯体を傷める原因となります。こうした事態を防ぐために、一定の年数が経過するごとに、シーリング工事が必要なのです。

シーリング材の種類と使い方

シーリング材には大きくわけて2種類あり、それぞれに施工箇所や特徴が異なります。

定形シーリング材

定形シーリング材- ゴム製の輪のようなシーリング材で、サッシと窓ガラスのすき間といった、あらかじめ埋めるところの形が決まった工業製品などに使われます。

非定形シーリング材

非定形シーリング材- ペースト状のシーリング材で、埋める形状が決まっていないすべての場所に使われます。

埋めてしばらくすると、ゴムのように適度な弾力のある固形に変化します。

同じ非定形シーリング材の中にも、空気に触れると硬化がはじまるタイプと、硬化剤と混ぜることで硬化するタイプがあります。施工する場所の条件に合わせ、適したシーリング材の選定が必要です。

シーリング工事の施工箇所

シーリング工事の中でも特に重要度が高いのは、外壁のサイディングなどの継ぎ目の部分です。紫外線や風雨の影響で劣化しやすい部分でもあるため、定期的に施工し、建物を守りましょう。サッシ周りやタイルの目地も、同じように重要です。キッチンやお風呂の目地にあるシーリングも、経年劣化します。水が漏れるとやはり躯体を傷める可能性があるので、「傷んできたな」と感じたらご相談ください。

シーリング打替え工事の流れ

シーリング工事には、「増し打ち」と「打替え」という2種類の工法があります。ここでは既存のシーリングを撤去して施工する、「打替え」の流れをご紹介します。

1.撤去

既存のシーリングを撤去し、密着度を高めるために汚れも取りのぞきます。

2.養生

シーリング材がはみ出さないよう、マスキングテープで養生します。

3.プライマー

シーリング材を密着させる、接着剤(プライマー)を塗布します。

4.充填

新しいシーリング材を充填し、ヘラで表面をきれいにならします。

5.完了

マスキングテープを取りのぞき、作業完了です。

建物調査工事

現在の建物・設備の劣化状況を調査する、建物の健康診断を行っています。

経験豊かな検査員が判断し、どんな状態か詳細に記録を取ります。

調査だけでは足場を設置すると高額になってしまうので、ゴンドラの設置の作業の方が安価に施工できます。

漏水調査

建築業者さんが止められなかった難しい雨漏り、諦めていた雨漏りも当社にお任せください。

現在発生している漏水原因の調査、漏水の危険がある箇所の調査を行います。漏水は複合原因によるものが多いため、建物の構造を熟知していることが必要です。

原因の一例

躯体のひびわれ

躯体のひびわれ 建具廻りのシールの劣化

建具廻りのシールの劣化 タイル目地のシールの劣化

タイル目地のシールの劣化 屋上防水の劣化

屋上防水の劣化 屋上パラペットの不具合

屋上パラペットの不具合

調査の流れ

1.予備調査

まず一度ご連絡下さい。建築年数、構造、改修暦等をお伺いします。

2.現地調査

専門の診断員が様々な角度から漏水原因を調査します。

3.調査報告書

作成補修方法の提案見積書作成をします。

4.詳細日程の

調査・施工詳細日程の調査・施工をします。

5.検査・確認

最終的な検査と確認をします。

建物診断の種類

診断には目的に応じた種類があります。

劣 化 診 断工事実施の決定・施工時期判断に

劣 化 診 断工事実施の決定・施工時期判断に- - 診断の目的 -

【 建物の性能、美観を維持 】

【 建物の不具合を未然に防止 】 - - 診断の例 -

【 外観・屋上などのひび割れ、欠損など 】

【 電気・空調・衛生・他設備の物理的劣化 】

耐 震 診 断安全で災害に強い住環境の為に

耐 震 診 断安全で災害に強い住環境の為に- - 診断の目的 -

【 建物、設備の耐震性能の確認 】

【 構造躯体強度の確認 】 - - 診断の例 -

【 付属物や看板の脱落、転倒の危険性 】

【 配管、配線、ダクトの振動追随性 】

建物診断の流れ

正確な調査から補修工事までワンストップで対応致します。

1.診断の依頼

目的を明確化しまずは診断の依頼

2.予備調査

現在の使用状況を把握する為に現地の調査をおこないます

3.診断計画

及び

現場調診断計画書の作成、データ収集

4.①次診断

主に外観点検による診断

5.②次診断

計測機器や一部サンプリングによる診断

6.③次診断

全数調査による診断、大型機器等の分解や機能分析

7.診断・評価

物理的・社会的・経済的劣化度の判定。改善必要対象、範囲、時期の判定

8.判定結果

診断結果のまとめ

9.改善提案

報告書の作成と改善に対する提案

外壁改修工事

外装タイルのひび割れ・浮き、剥落や剥離などはありませんか?

お客様のご要望を伺い、適切に修繕の提案とお見積もりを致します。

下地補修の概要とその重要性

下地補修とは、塗装工事や防水工事を行う前に、建物にできたヒビ割れや欠け、浮き、鉄筋の爆裂などを補修する作業です。

こうした欠陥部が残ったままの状態だと、塗装や防水を施しても、うまく仕上がりません。

下地は直接目にとまる部分ではありませんが、丁寧な下地補修が塗装や防水の仕上がりを決めるともいえます。

見た目の美しさだけでなく、建物の寿命を延ばすためにも、下地補修は重要です。

代表的な外壁・下地の劣化

建物によくみられる劣化の種類には、次のようなものがあります。

これらは放っておくと躯体そのものを劣化させてしまうので、早めに補修することが大切です。

| 工法名 | 方法 |

| クラック | コンクリートやモルタルは、乾燥する過程で収縮することをご存じでしょうか。 そういった収縮や地震のゆれなどによって、建物にはクラック(ヒビ割れ)が起こります。 クラックから雨水や炭酸ガスが侵入すると、内部の鉄筋が腐食して膨張し、コンクリートやモルタルが欠けたり鉄筋の爆裂が起こったりする原因となります。 |

|---|---|

| モルタル浮き | 大きな建物を建てる過程では、コンクリートの微妙な寸法調整が必要です。 その際は薄くモルタルを塗って調整しますが、このモルタルには部分的な浮きが発生します。 バルコニーや階段の踊り場、解放廊下などにもモルタルが塗ってあり、経年劣化すると浮きが生じます。 |

| 欠損 | コンクリートやモルタルが欠けることです。 ヒビ割れや鉄筋の爆裂にともなって欠けることがあるほか、地震のゆれや、温度による収縮率が鉄とコンクリートで異なるため、寒暖の差によっても起こります。 |

| 鉄筋の爆裂 | 鉄筋はコンクリートの内部、外側から深さ2cm以上の位置に設置することが義務付けられていますが、施工不良などの原因で、深さが足りない建物も見受けられます。その場合はコンクリートの中性化によって鉄筋が腐食し、膨張・爆裂しやすくなります。鉄筋の爆裂は、クラックや欠損が起こる原因のひとつです。 |

具体的な施工箇所

下地の補修は外壁のコンクリート下地や、塗装面、タイル面、サイディングなどに施します。

いずれも仕上げをするとわからなくなる目立たない部分ですが、建物の内部に雨水などが浸入するのを防ぎ、躯体を守る上で非常に大切です。

外壁・下地補修の流れ

下地補修の工法は、補修の種類や補修部分の状態によって選定します。適切な工法を選定しないと再補修が必要になるケースもあるので注意が必要です。

クラック補修

クラックの補修は、ヒビの幅やクラックの原因によって工法を使いわけます。

-

工法 対象 特徴 シール擦り込み 幅0.3mm未満の

クラック注入ができない小さなクラックに、弾力性のあるシール材などを直接擦り込みます。 低圧注入 幅0.3~1.0mmの

クラック注入器具を取り付け、表面のクラックをシール材などでおおった上で、エポキシ樹脂などを注入し、クラックの内部に充填します。 Uカット工法 幅1.0mm以上の

クラック建物の構造上の問題で生じたクラックは、今後も拡大する可能性があります。そのためUカット工法で、適度な弾力性のあるシーリング材を充填し、クラックが拡大しても対応できるよう補修します。 モルタル

浮き補修モルタルが浮いてきた場合、ドリルで穴をあけてエポキシ樹脂を注入し、

ステンレスのピンで躯体と表面のモルタルを固定。これにより、外壁の

崩落を防ぎます。浮いた部分の面積によって、部分エポキシ樹脂注入法や、

全面エポキシ樹脂注入法を使いわけます。欠損部補修

外壁の欠けた部分や、躯体内部の鉄筋が劣化して膨張したことで欠けた部分を取りのぞき、防錆処理を施します。

その上で、樹脂モルタルなどで成形し、欠損した部分をおぎないます。タイルの

ヒビ割れ

・欠損補修外壁のタイルからヒビ割れた部分を取りのぞき、丁寧に下地処理をしたあと、新しいタイルを貼り付けます。